Allgemeine Informationen zur Sucht-/Drogenproblematik

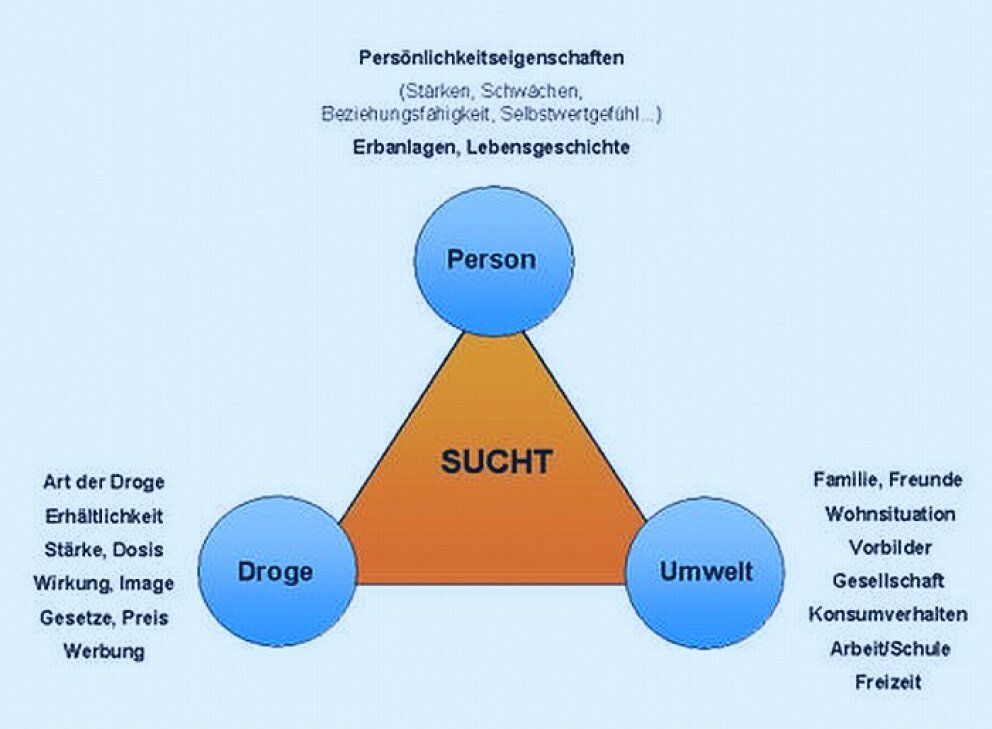

Sucht entsteht nicht von einem Tag auf den anderen und hat immer mehrere Ursachen. Eine typische Suchtpersönlichkeit gibt es nicht, aber zahlreiche Risikofaktoren, die eine Suchtentstehung begünstigen. Sucht ist ein Resultat des Zusammenwirkens verschiedener Faktoren in der Person, der Umwelt und der Droge:

Es gibt keine einheitliche Definition von „Sucht“. Die Begriffe Sucht und Abhängigkeit werden oft gleichbedeutend verwendet.

Sucht ist eine krankhafte und zwanghafte Abhängigkeit von Stoffen oder Verhaltensweisen. Stoffgebundene Süchte werden nach legalen Drogen (Alkohol, Nikotin, Medikamente) und illegalen Drogen (Cannabis, Heroin, Kokain, Ecstasy usw.) unterschieden. Stoffungebunden Abhängigkeiten können z.B. Spiel-, Kauf-, Arbeits-, Ess- und Brechsucht sein.

Suchtkranke haben ein fast unbezwingbares Verlangen nach der Einnahme ihrer Droge oder Wiederholung der Verhaltensweise, wobei die Dosis mit zunehmender Zeit erhöht wird und sich eine psychische und meist auch körperliche Abhängigkeit entwickelt.

Zu den Kriterien der körperlichen Abhängigkeit werden gezählt:

- Entwicklung einer Toleranz. Das bedeutet, der Betroffene muss immer mehr von einer Substanz einnehmen, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Die Dosis wird immer mehr gesteigert.

- Wird das Suchtmittel abgesetzt, zeigen sich körperliche Entzugserscheinungen. Diese Entzugserscheinungen sind je nach Substanz unterschiedlich und werden medizinisch auch als Entzugssyndrom bezeichnet.

- Substanzen werden eingenommen, um Entzugserscheinungen zu vermeiden oder zu lindern.

Merkmale für eine psychische Abhängigkeit sind:

- Heftiges und gelegentlich unbezwingbares, sehr starkes Verlangen, eine Substanz zu konsumieren mit dem Ziel, positive Empfindungen herbeizuführen oder unangenehme Empfindungen zu vermeiden.

- Betroffene haben über den Beginn und das Ende des Konsums sowie über die Menge des Substanzgebrauchs nur eine verminderte Kontrolle. Dazu gehören auch Versuche, ein Ende zu erzwingen.

- Die Alltagsaktivitäten sind auf Möglichkeiten und Gelegenheiten zum Substanzkonsum hin ausgerichtet. Der Lebensstil ist eingeengt auf den Suchtmittelkonsum.

- Soziale, familiäre und berufliche Interessen werden vernachlässigt

- Trotz auftretender schädlicher Folgen wird der Konsum fortgesetzt.

- Verstöße gegen gesellschaftliche Normen, z. B. Alkoholkonsum am morgen

Suchtvorbeugung beginnt im Kindesalter mit der Stärkung der Persönlichkeit des Kindes.

- Kinder brauchen seelische Sicherheit, d.h. dass Kinder sich der Liebe und Zuwendung Ihrer Eltern sicher sein wollen.

- Kinder brauchen Selbstvertrauen, um auch „nein“ sagen, um Kontakte knüpfen und um Verantwortung und Verpflichtungen übernehmen zu können. Vertrauen Sie daher ihrem Kind, übertragen Sie ihm Verantwortung und fördern Sie seine Stärken.

- Kinder brauchen Anerkennung und Bestätigung.

- Kinder brauchen Raum für Gefühle und Bedürfnisse, sie müssen lernen Gefühle u auszudrücken und auszusprechen. Nehmen Sie die Gefühle Ihres Kindes Ernst und sein Sie Vorbild, d.h. zeigen und sprechen Sie über Ihre eigenen Gefühle.

- Kinder brauchen Grenzen und Regeln, die sich jedoch in einem altersgerechten Rahmen befinden, also nicht zu eng sein sollten. Grenzen lehren Verantwortung, Sicherheit und Orientierung. Dem Kind müssen die Folgen einer Grenzverletzung vermittelt werden. Sie sind auch hier wieder Vorbild, verlangen Sie von Ihrem Kind also nicht, dass es sich an Regeln hält, wenn Sie es selbst nicht tun.

- Kinder brauchen realistische Vorbilder, denn nur sie können eine wahre und richtige Vorstellung von unserer Welt vermitteln. Eltern sind prägende Vorbilder, die von ihren Kindern genau beobachtet werden.

- Misserfolge und Enttäuschungen sind wichtig, um Geduld zu lernen und Grenzen zu akzeptieren. Schützen Sie Ihr Kind nicht vor allen möglichen Misserfolgen und zeigen Sie ihm, dass es sich dafür nicht zu schämen braucht. Lassen Sie ihr Kind Fehler machen, denn aus Fehlern kann man lernen!

- Kinder müssen lernen mit Konflikten umzugehen, denn sie sind alltäglich. Sie lernen auch hier vor allem von Ihnen. Wer Konflikte nur als bedrohlich empfindet und sich ständig unterlegen fühlt, versucht davor zu flüchten, eventuell auch mit der Hilfe von Drogen. Zeigen Sie Ihrem Kind, dass es in einem Konflikt nicht darum geht, als Sieger hervorzugehen: Es geht um die Suche nach Lösungen.

- Kinder brauchen Kreativität und Phantasie, denn sie ermöglichen eine ideen- und abwechslungsreiche Gestaltung des eigenen Lebens. Schaffen Sie Ihrem Kind Freiräume, bei denen es nicht um Leistung geht.

Für den Drogenkonsum Ihres Kindes gibt es keine eindeutigen Signale.

Sollte Sie jedoch über einen längeren Zeitraum ungewohntes Verhalten beobachten (z.B. Aggressivität, Passivität, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, Nervosität, Rücksichtslosigkeit), dann nehmen sie diese Beobachtungen ernst. Auffälliges Verhalten ist in erster Linie ein Alarmsignal, weniger ein Hinweis auf Drogengebrauch. Der Fund von Drogen, häufiger Alkoholgeruch oder Essenverweigerung weisen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Drogenkonsum hin. Aufmerksam sollten Sie auch dann werden, wenn Ihr Kind langjährige Freundschaften plötzlich abbricht.

Das Jugendalter kann im allgemeinen als eine Phase der Identitätsfindung und Ablösung vom Elternhaus angesehen werden. Eng damit verbunden ist das Austesten von Grenzen und eine tendenziell größere Bereitschaft zu riskantem oder sozial abweichendem Verhalten.

Jugendliche haben viele Entwicklungsaufgaben zu bewältigen:

- Bewältigung der körperlichen Entwicklung

- Aufbau von Freundschaftsbeziehungen

- Aufnahme von sexuellen Kontakten

- Ablösung vom Elternhaus

- Aufbau eines eigenen Wertesystems

- Aufbau von Schul- Berufskarriere

- Aufbau selbständiger Konsummuster

Wenn Jugendliche nicht gelernt haben mit Rückschläge, Konflikten oder Frustrationen umzugehen, besteht die Gefahr, dass sie zu Drogen greifen.

Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Kind Drogen nimmt, so heißt die erste Verhaltensregel: keine Panik! Unbedachtes und panisches Verhalten kann zu Überreaktion führen, durch die Sie sich weitere Wege verbauen. Bewahren Sie jetzt Ruhe und versuchen Sie den Kontakt zu Ihrem Kind zu halten.

Außerdem sollten Sie

- ihrem Kind keine Vorwürfe machen und es nicht beschimpfen

- die Situation nicht dramatisieren, aber auch nicht verharmlosen

- ihr Kind nicht bestrafen

- das Gespräch suchen und dabei Ihre eigenen Sorgen klar formulieren

- sich nicht provozieren lassen

- ihren eigenen Umgang mit Drogen offen ansprechen

- Interesse für Ihr Kind zeigen

- gut über Drogen informiert sein

Wenn Sie sich überfordert fühlen oder keine Zugang mehr zu Ihrem Kind finden, dann scheuen Sie sich nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Diese finden Sie bei Drogenberatungsstellen und Gesundheitsämtern.

Diese Seite speichert notwendige Cookies in Ihrem Browser. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit funktionale Cookies in Ihrem Browser zu speichern. Hierfür müssen Sie uns Ihre Erlaubnis erteilen. Sie können selbstverständlich unseren Auftritt auch ohne Zustimmung vollumfänglich nutzen. In dem Fall ist durch Sie nichts zu veranlassen.

Diese Seite speichert notwendige Cookies in Ihrem Browser. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit funktionale Cookies in Ihrem Browser zu speichern. Hierfür müssen Sie uns Ihre Erlaubnis erteilen. Sie können selbstverständlich unseren Auftritt auch ohne Zustimmung vollumfänglich nutzen. In dem Fall ist durch Sie nichts zu veranlassen.